In unregelmäßigen Abständen nehmen wir in unserer Dauerausstellung ein ganz bestimmtes montanhistorisches Thema in den Blick. Die Anzahl der dazu präsentierten Exponate ist klein, ihre Aussagefähigkeit dafür umso größer. Während die Erläuterungen der Objekte in der Ausstellung eher knapp gehalten sind, veröffentlichen wir hier auf unserer Internetseite ausführlichere Informationen zum thematischen Kontext und zu den betreffenden Gegenständen. Die Verbindung der analogen mit der digitalen Präsentation erfolgt mittels eines QR-Codes. Das Projekt ‚Im Fokus‘ steht im Zusammenhang mit der in Planung befindlichen Neugestaltung unserer Dauerausstellung, die eng mit der Homepage des Hüttenstollens verknüpft sein wird.

Der zweite Baustein des Projekts ist die Präsentation

:MINERALIEN

Minerale – Bausteine der Erde

Minerale sind chemische Verbindungen in Form von kristalliner Materie, die durch geologische Prozesse entstanden ist. Dicht gepackt und fest miteinander verbunden, bilden sie die Gesteine, die unseren Planeten aufbauen. In gelöster Form im Grundwasser oder Mineralwasser sind sie eine natürliche und wichtige Komponente für die Ernährung des Menschen. In Deutschland hat sich auch als Synonym für Minerale der Begriff „Mineralien“ eingebürgert, der meist von Sammlern bevorzugt wird, und auch oft in Museen verwendet wird.

Schwerpunkt dieser Ausstellung sind für den Menschen nützliche Minerale, die in direkter oder naher Umgebung von Osterwald auftreten, mit den Themen: (1) Minerale aus Salzstöcken im tiefen Untergrund, (2) Bildung des „Wealden“-Sandsteins als Muttergestein für die Osterwald-Steinkohle, und (3) spezielle Fundstücke von interessanten Mineralen aus Steinbrüchen in der Umgebung.

Minerale aus Salzstöcken im tiefen Untergrund

Während des geologischen Zeitalters des „Zechsteins“ vor etwa 258–250 Millionen Jahren existierte im heutigen Mitteleuropa ein Meer etwa doppelt so groß wie das Schwarze Meer: das sogenannte Zechsteinmeer. Weil in der Zeit ein extremes trockenes und warmes Klima herrschte und die Verbindung zu den großen Ozeanen teilweise unterbrochen war, konnten große Anteile des Meerwassers verdunsten, was die Ablagerung von sogenannten „Evaporit“-Sedimenten zur Folge hatte: Die im Meerwasser gelösten Salze fielen entsprechend ihrer Löslichkeit aus und bildeten bis zu 1500 m mächtige „Evaporit“-Sedimente, die heute im tiefen Untergrund Niedersachsens in Form von „Salzstöcken“ lagern. Zunächst fielen die schwer löslichen Karbonate (Kalkstein) aus, danach die Sulfate (Gips), gefolgt von dem mengenmäßig dominierenden Steinsalz (Natriumchlorid, Mineral: Halit). Den Abschluss eines Eindampfzyklus bildeten Kalium- und Magnesiumchloride, die allgemein auch als Kalisalze bezeichnet werden. Der Salzgehalt im Meerwasser ist beträchtlich: Ein Kilogramm Meerwasser enthält circa 35 g Salz.

Bereits zu Zeiten der Sumerer und Ägypter spielte Salz eine wichtige Rolle. Es diente als Speisewürze und vor allem zur Haltbarmachung und Konservierung von Lebensmitteln (z.B. „Pökelfleisch“). Seit dem Mittelalter begann man auch in der näheren Umgebung, so in Salzhemmendorf oder Bad Münder am Süntel, intensiv das „weiße Gold“ zu fördern, indem man Wasser in das tiefgründige Zechstein-Salzgestein leitete und dabei Hohlräume schuf. Die dabei entstehende Sole wurde in Salzwerken, den sogenannten Salinen, über Tage gesiedet: In „Pfannen“ wurde das salzhaltige Wasser so lange erhitzt, bis festes Salz als Rückstand übrig war. Den dafür benötigten Brennstoff lieferte die Kohle, die z.B. im Osterwald gefördert wurde. Seit dem späten 19 Jahrhundert wurden die Salzgesteine des Zechsteins auch in Bergwerken unter Tage abgebaut, unter anderem in der Grube „Siegfried“ bei Hildesheim. Zu dieser Zeit interessierte man sich aber vor allem für kaliumhaltige Salze (Kalisalze) zur Weiterverarbeitung als Mineraldünger und Kalium-Rohstoff für die chemische Industrie.

„Salz“ als Gestein ist ein Sammelbegriff, der die verschiedensten Salz-Minerale umfasst. Am weitesten verbreitet sind die Halogenide „Halit“ (NaCl) und Sylvin (KCl). Aber auch Sulfate sind häufig, vor allem das Mineral Gips (Ca[SO4]·2H2O). Die ausgestellten Minerale stammen meist aus Kali-Bergwerken aus der Umgebung, in denen Zechstein-Salze abgebaut wurden.

Bildung des „Wealden“-Sandsteins als Muttergestein für die Osterwald-Steinkohle

Im geologischen Zeitalter der „Unterkreide“ wurden in einem Zeitabschnitt, der „Wealden“ genannt wird, vor 140 bis 145 Millionen Jahren gigantische Schüttungen von Sand abgelagert, aus dem nach Verfestigung durch auflagernde Sedimente der „Wealden-Sandstein“ hervorging, der nahezu ausschließlich aus dem Mineral „Quarz“ besteht. Der ist aus der Abtragung von längst verschwundenen Gebirgen aus dem Hinterland hervorgegangen, die vor allem aus Graniten und Gneisen bestanden haben. Quarz ist extrem resistent gegenüber Verwitterung, weshalb sich dieses Mineral so stark in den Sedimenten der großen Ströme der Wealdenzeit angereichert hat, während andere Minerale aus den abgetragenen Gesteinen, wie Feldspäte und Glimmer, den Flusstransport nicht überstanden haben: Diese wurden nahezu aufgelöst bzw. in Tonminerale umgewandelt. Wegen der hohen Festigkeit dieses Sandsteins und der hervorragenden Witterungsbeständigkeit sind Wealden-Sandsteine im Osterwald und auch sonst im Leine- und Weserbergland vermehrt in Steinbrüchen für den Bau von Gebäuden abgebaut worden. Dank des feucht-warmen Klimas im Wealden entwickelten sich ausgedehnte Sumpfwälder, deren Reste ebenfalls in die Sandschüttungen eingelagert wurden und die zur Bildung von Kohle-Flözen führten: Damit war die Grundlage zur Bildung von Steinkohle gegeben, der sogenannten Wealden-Kohle, die in Osterwald und Umgebung, unter anderem im Hüttenstollen, abgebaut wurde.

In der Vitrine sind verschiedenen Stufen, die zur Bildung der Wealden-Sandsteinen führen dargestellt: Als Ausgangsgestein gelten Granite und Gneise des sogenannten Grundgebirges, wie sie z.B. im Harz vorkommen (Brocken-Granit). Hauptbestandteil des Granits ist das Mineral Quarz mit der einfachen chemischen Formel SiO2, das in sehr vielen unterschiedlichen Modifikationen auftritt. Einige davon sind in der Vitrine ausgestellt. Durch Abtragung des Grundgebirges, durch Verwitterung und ständige Zerkleinerung der massiven Gesteine, bleiben schließlich maximal millimetergroße Quarzkörner übrig, zu denen sich dann Holzreste der umgebenden Sumpfwälder gesellen. Daraus resultiert als Endprodukt nach entsprechender Verfestigung der Wealden-Sandstein mit den typischen Kohle-Einlagerungen, wie in der Vitrine ausgestellt. Ausschließlich unter dem Mikroskop kann in den Wealden-Sandsteinen des Osterwaldes ein weiteres extrem verwitterungsresistentes Mineral beobachtet werden, das aus den Graniten des Grundgebirges stammt: das Zirkon-Silikat „Zirkon“ (ZrSiO4). Das wird durch ein ausgestelltes Foto dokumentiert, das mit dem Lichtmikroskop von einem Osterwald-Sandstein aufgenommen wurde. In der Vitrine ist außerdem das Beispiel eines typischen Zirkons ausgestellt. Eine Besonderheit dieses Minerals sind winzige Mengen an eingelagertem Uran, was durch radiometrische Datierung eine absolute Altersbestimmung dieses Minerals ermöglicht.

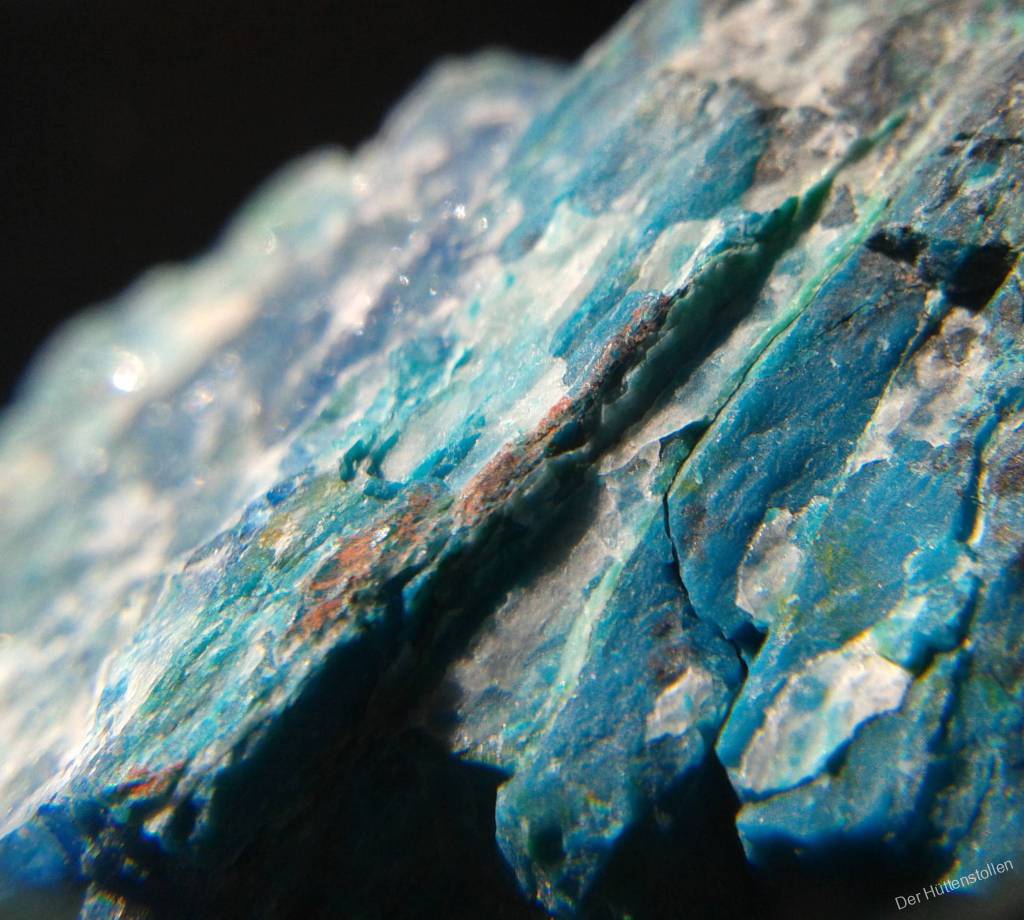

Spezielle Fundstücke von interessanten Mineralen aus Steinbrüchen in der Umgebung

In einer weiteren Vitrine werden schöne Stücke von Mineralen ausgestellt, die in der direkten Umgebung gefunden wurden (z.B. Ith, Duingen, Külf, Weenzen) und weiteren Umgebung (Wesertal, Höver bei Hannover).

Zu sehen sind auch sehr schöne Stücke aus der Sammlung von Sebastian Westphal, die zugleich fotografisch dokumentiert werden (Fotos: Sebastian Westphal).